Quest for Women* ist ein Stadtspiel, das im Freien stattfindet und bei dem die Teilnehmer:innen die Stadt erkunden, um verschiedene Rätsel zu lösen, die sich um inspirierende Frauen von Friedrichshain drehen.

Das Stadtspiel Quest for Women* Friedrichshain stellt fünf Frauen vor, die im 20. Jahrhundert in verschiedenen Etappen ihrer Biographien in Friedrichshain aktiv waren. Alle fünf waren von der Politik ihrer Zeit hart betroffen. Schriftstellerin Gabriele Tergit, eine Jüdin und Hildegard Jadamowitz, eine Kommunistin, waren Opfer der Nazi Verfolgung. Tergit war gezwungen sich ins Exil zu begeben. Jadamowitz beteiligte sich an aktiven Protesten gegen Nazis, wurde inhaftiert, verurteilt und hingerichtet. Mit dem DDR-Regime mussten sich die Frauen der nächsten Generationen auseinandersetzen. Die Architektin Ludmilla Herzenstein wurde wegen nicht politisch konformer Bauten in die Bedeutungslosigkeit verbannt. Dissidentinnen, Malerin Annemirl Bauer und Rock-Sängerin Tamara Danz wurden beschattet.

Das Projekt ist Teil einer großen gesellschaftlichen Welle verschiedener Aktivitäten, die insgesamt darauf zielen, den Frauen den ihnen gebührenden Platz im modernem Erinnerungsnetz einzuräumen. Das schulden wir nicht nur den Frauen der Vergangenheit, sondern auch den nächsten Generationen, indem wir Identifikationsfiguren für Mädchen der Zukunft schaffen.

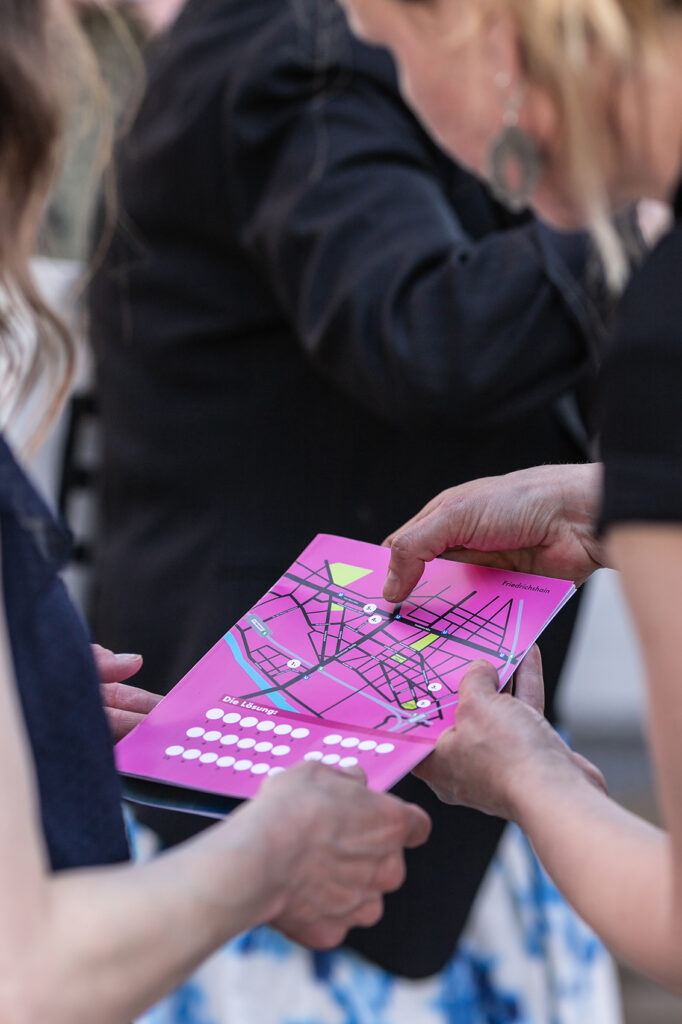

SPIEL BROSCHURE (pdf) zum DOWNLOAD >>>

SPIELPREMIERE: 1. Mai 2025

START: 12.00 Uhr | Tamara-Danz-Straße 11, 10243 Berlin

Treffpunkt Abschluss: Asmen Bäckerei, Hildegard-Jadamowitz-Str. 18, 10243 Berlin

14:00 Uhr | Signierstunde mit Schriftstellerinnen Claudia von Gélieu und Tanja Dückers

Claudia von Gélieu ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und Publizistin; sie macht Führungen zum Thema Frauen und Frauenbewegung | www.frauentouren.de

Tanja Dückers ist Autorin von 20 Büchern, Publizistin und Unternehmerin,

Gründerin der „Preussisch süß – Berliner Stadtteilschokolade“ | www.preussisch-suess.shop

Das Spiel besteht aus 5 Orten, 5 Spielpunkte, 5 Frauen-Biographien.

PROTAGONISTINNEN:

Tamara Danz

(1952-1996)

Musikerin in der DDR, Sängerin der Gruppe „Familie Silly“, später “Silly”; eine Regime-Kritikerin.

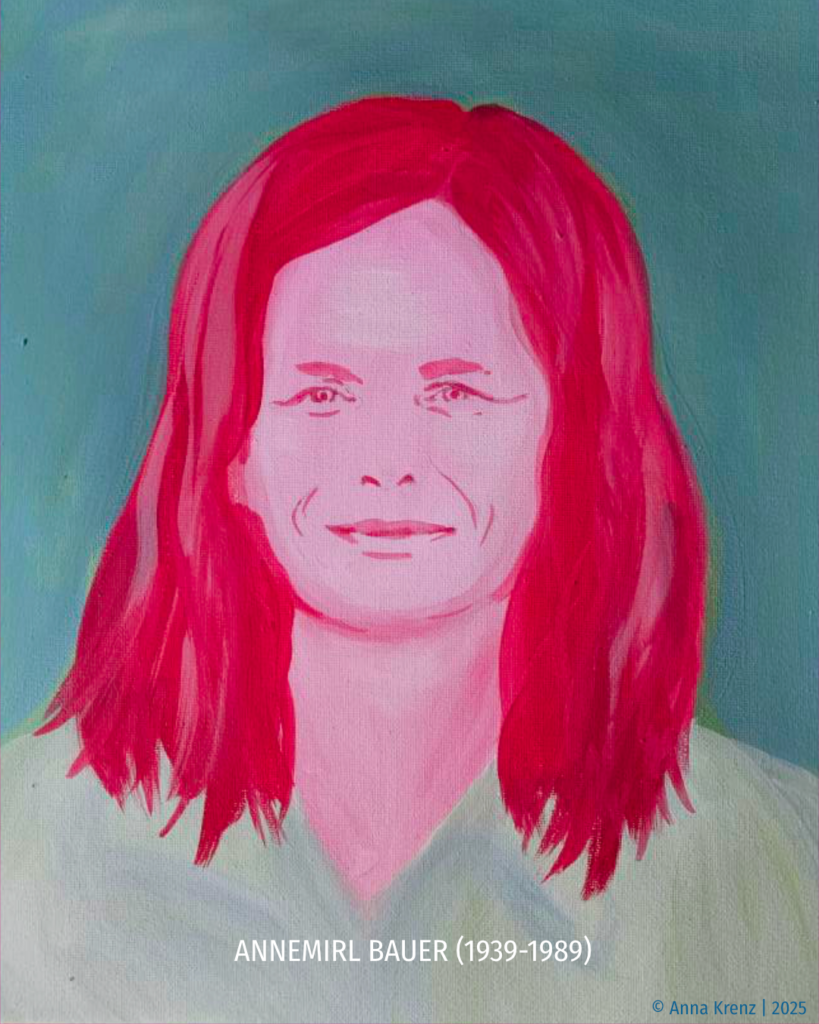

Annemirl Bauer

(1939–1989)

Eine DDR Malerin, Grafikerin, Autorin und Dissidentin

Gabriele Tergit

(1894-1982)

Deutsch-britische Schriftstellerin und Journalistin jüdischer Abstammung, während des Nazi-Regimes ins Exil gezwungen.

Ludmilla Herzenstein

(1906-1994)

Deutsche Architektin, Stadtplanerin und Kinderbuchautorin russisch-jüdischer Herkunft. Nach dem Krieg in der DDR in Bedeutungslosigkeit gezwungen.

Hildegard Jadamowitz, eigentlich Jadamowicz

(1916-1942)

Eine Röntgen-Assistentin; Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus; mit der Gruppe Herbert Baum 1942 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Bilder: © Anna Krenz | 2025

Tamara Danz

(*14. Dezember 1952 in Breitungen/Werra; † 22. Juli 1996 in Berlin), Sängerin der Band Silly und DDR-Regimekritikerin.

Als Tochter eines Diplomaten verbrachte Tamara Danz ihre Jugendjahre in Sofia und Bukarest, wo es ihr aber nicht gefiel. Sie kam zurück nach Berlin, wo sie Sprachen studierte und in einer Band sang. Nach vier Semestern hörte sie mit dem Studieren auf. Als Sängerin trat sie u.ä. im berühmten Oktoberklub auf. Parallel studierte sie an der Musikschule Friedrichshain in der Spezialklasse für Tanz- und Unterhaltungsmusik, die man heute als Wiege der DDR-Jugendmusik betrachtet. Sie erhielt dort 1977 ihren Berufsausweis. Seit 1978 sang sie mit der Band Familie Silly, später nur Silly. Die Gruppe war sehr erfolgreich, überdauerte die Wende und existiert bis heute. Tamara Danz wurde in der DDR mehrmals als beste Rocksängerin des Jahres ausgezeichnet und wurde Tina Turner des Ostens genannt. Eine ihrer bedeutendsten Songs war “Asyl im Paradies“ aus dem Jahr 1996.

Sie war eine Regime-Kritikerin in der DDR, eine, die sich für freie Kunst, individuelle Freiheit und Frauenemanzipation eingesetzt hat. Am 18. September 1989 war Tamara Danz Erstunterzeichnerin der Resolution der Rockgruppen und Liedermacher, in der politische Reformen gefordert wurden. Die Sängerin trug den Text in ihren Konzerten vor. Im November fiel die Mauer. 1990 saß die Sängerin an verschiedenen runden Tischen und arbeitete mit an der Reform der DDR. 1995 ist sie an Krebs erkrankt. Erst dann hat sie noch den Musiker Uwe Hassbecker, seit 1986 Gitarrist und Geiger bei Silly, geheiratet. Am 22. Juli 1996 starb sie in Berlin.

Im November 2006 wurde in der Nähe von der U-Bahn-Station Warschauer Straße eine neue Straße nach Tamara Danz benannt.

Annemirl Bauer

(*10. April 1939 in Jena; † 23. August 1989 in Berlin-Friedrichshain) deutsche Malerin und Grafikerin; DDR-Regimekritikerin.

Bauer studierte an der Fachschule für angewandte Kunst in Sonneberg, an der Dresdner Kunstakademie und der Kunsthochschule Berlin-Weißensee im Fach Malerei und Grafik.

1969 ist ihre Tochter Amrei geboren. Kein Mensch erwähnt je den Vater. Sylvia Perdoni schreibt in ihrem Artikel über Annemirl im „Tagesspiegel“ (2019): „In den 60er Jahren hatte sich die Künstlerin in einer Ladenkammer am Helmholtzplatz niedergelassen. Den Kinderwagen mit der Tochter stellte sie manchmal vor der Tür ab, am Verdeck klebte dann ein Zettel mit den Worten: ‚Bitte nicht füttern‘. Die Nachbarn erzogen Amrei Bauer mit, während ihre Mutter malte – tagein, tagaus, oft bis spät in die Nacht.“ Zuerst fertigte die Künstlerin mehrere Wandbilder für öffentliche Gebäude in Berlin und Thüringen. Ab Ende der 70er-Jahre geriet sie aber zunehmend in Konflikt mit dem Regime der DDR. Sie malte nicht nur gegen das Regime, sie schrieb auch ihre Kritik, oft direkt auf ihre Bilder. Ihre Tochter, Amrei, sagt, das habe ihr ihre Mutter beigebracht: „Kleines Unrecht wiegt genauso schwer wie großes“.

Im Februar 1984 forderte Bauer in einem Offenen Brief ein Reiserecht für alle DDR-Bürger. Sie protestierte gegen die Selbstschussanlagen an der DDR-Grenze, die Freikaufgeschäfte und die gewaltsame Ausbürgerung von Menschen, die regimekritisch waren. Sie setzte sich ein für die Freilassung der Malerin und Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley. Im Juli 1984 wurde sie aus dem Verband Bildender Künstler der DDR ausgeschlossen, was ein Berufsverbot bedeutete. Im April 1984 eröffnete die Stasi den operativen Vorgang Zelle gegen Annemirl Bauer wegen „staatsfeindlicher Hetze“. Sie wurde bespitzelt, isoliert und in wirtschaftliche Bedrängnis gebracht. Dank der Künstlerkollegen wurde sie 1986 wieder in den Verband Bildender Künstler aufgenommen.

Sie starb kurz vor dem Mauerfall. Sie wusste jedoch ihr ganzes Leben lang, „Der Himmel über Berlin ist unteilbar“, so hat sie eines ihrer Bilder genannt, das jetzt in der Kunstsammlung des Bundestages dauerhaft im Paul-Löbe-Haus ausgestellt ist. Das war das Dauerthema ihrer künstlerischen Arbeit. Das zweite Thema, das ebenfalls immer wiederkehrt, ist die Rolle der Frau in der DDR-Gesellschaft: „Frauen, wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie vorgestern“.

Verfolgt in der DDR, wurde sie erst nach der Wende rehabilitiert. Dies verdankt Berlin vor allem der Ausdauer ihrer Tochter. September 2010 wurde in Berlin-Friedrichshain eine Grünanlage am Bahnhof Ostkreuz Annemirl-Bauer-Platz genannt. Ab 2019 sind zwei Bilder von Annemirl, „Die männliche Herrlichkeit Gottes“ und „Das Fliegende Pferd“ im Hauptgebäude der Humboldt Universität ausgestellt. Das alte Pfarrhaus in Niederwerbig (Fläming) hat Annemirl in den 70ern gekauft. Sie zog dorthin mit ihrer Tochter. Amrei Bauer hat es jetzt umgehend renoviert und pflegt dort nicht nur eine Gedenkstätte ihrer Mutter (16 Tausend Werke), sondern bietet eine Seminar-Location an und pflegt, wie sie es selber sagt, einen Zaubergarten.

Gabriele Tergit

(*4. März 1894 in Berlin; † 25. Juli 1982 in London) war eine deutsche und britische Schriftstellerinund Journalistin jüdischer Abstammung. Gabriele Tergit ist ein Pseudonym.

Sie war die Tochter von Siegfried Hirschmann, dem Gründer eines wichtigen Industrie-unternehmens in der Boxhagener Str. 79-80. Heute befindet sich hier eine Wohnanlage und ein Park, der nach Siegfried Hirschmann benannt ist. Sie studierte Geschichte, Soziologie und Philosophie und und promovierte in Geschichte. 1928 heiratete sie den Architekten Heinz Reifenberg; das Paar hatte einen Sohn, der später ein berühmter Mathematiker wurde.

Tergit wurde bekannt durch ihren Roman „Käsebier erobert den Kurfürstendamm”, der 1931 erschien. Sie schrieb den Roman in 6 Wochen.

Tergit arbeitete seit 1915 als Journalistin, grundsätzlich als Gerichtsreporterin. Sie war der Meinung, dass Gerichtsverhandlungen die soziale Lage ihrer Zeit zeigten. Strafprozesse aufgrund von Anklagen nach § 218 nahm sie zum Anlass, die Not von Frauen zu schildern und die Umstände der Armut anzuklagen, die Frauen zur Abtreibung bewog. Schon 1927 schrieb sie in einer Reportage: Unsichtbar steht ein großes Hakenkreuz vor dem Richtertisch. Sie erlebte einen Prozess gegen Adolf Hitler und Goebbels, die wegen eines Pressevergehens angeklagt waren. 1933 als Hitler an die Macht kam, endete abrupt ihre journalistische Tätigkeit und die Familie begab sich in Exil. Den Rest ihres Lebens verbrachte Tergit in Palästina und Großbritannien. Sie plädierte für ein friedliches Zusammenleben zwischen jüdischer und arabischer Bevölkerung und glaubte, dass dies gelingen könne.

Sie blieb nach dem Krieg weitgehend vergessen. Ihre Romane, die Schicksale jüdischer Familien schildern, blieben Jahrzehnte lang unveröffentlicht. Auch ihre Beschäftigung als Reporterin endete, nachdem sie gesehen hatte, wie Veit Harlan, ein einflussreicher NS-Propagandist, freigesprochen wurde.

Tergit wurde im Rahmen der Berliner Festwochen (heute: Berliner Festspiele) 1977 wiederentdeckt – Die Deutsche Digitale Bibliothek, die den Nachlass von Gabriele Tergit übernommen hat, schrieb darüber: „Erfolgreiche Kanonerweiterung: zur Wieder-/Entdeckung von Gabriele Tergit“.

Hildegard Jadamowitz

(*12. Februar 1916 in Berlin; † hingerichtet 18. August 1942 in Berlin-Plötzensee) war eine junge deutsche Kommunistin, Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus.

Sie wuchs bei ihrer jüdischen Großmutter in Neukölln auf, da ihre Eltern sich nach ihrer Geburt getrennt hatten. Als Hildegard noch klein war, starb ihre Mutter. Hildegard ging in Neukölln zur Schule. Sie war eine gute Schülerin und hat drei Schulklassen übersprungen. Sie beendete die Schule 1929 im Alter von 13 Jahren und war lange Zeit arbeitslos. Als Fünfzehnjährige trat sie 1931 in den Kommunistischen Jugendverband (KJV) ein. Seit 1933, nachdem ihre Großmutter gestorben war, übte Jadamowitz verschiedene Aushilfsjobs aus und besuchte Abendkurse, um sich als Sprechstundenhelferin ausbilden zu lassen. Sie wollte unbedingt in der Radiologie arbeiten, wofür sie sich selbst zur Prüfung der medizinisch-technischen Assistentin im Bereich Röntgen vorbereitete. Sie bestand die und arbeitete seitdem in einer Röntgen-Praxis. Sie wurde 1936 als Mitglied KJV kurzzeitig festgenommen, allerdings wegen mangelnder Beweise freigesprochen.

1939 nahm sie Verbindung zu verschiedenen kommunistischen Widerstandsgruppen auf, u.a. um Hans-Georg Vötter, wo sie ihren späteren Verlobten, Werner Steinbrinck kennenlernte. Durch ihn schloss sie sich im Sommer 1940 der Gruppe um Robert Uhrig und Herbert Baum an und stellte wichtige Verbindungen zu anderen oppositionellen Kreisen her. Sie alle hegten die Idee, dass eine gemeinsame „antifaschistische Abwehrfront” effektiver wirken könne, als einzelne Grüppchen. Auch ihre Schwester Beatrice war in diesen Gruppen tätig. Beide nahmen teil am Brandanschlag auf die Nazi-Propagandaausstellung „Das Sowjetparadies“ im Berliner Lustgarten. Der Anschlag war von Herbert Baum und Werner Steinbrinck vorbereitet und wurde am 18. Mai ausgeübt. Die Schwestern Jadamowitz waren auch dabei. Noch im Mai wurden sie und Werner Steinbrinck festgenommen. Sie wurden am 16. Juli 1942 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt und am 18. August 1942 in Plötzensee nacheinander ermordet.

Seit 20. Dezember 1957 ist in Friedrichshain eine Straße nach ihr genannt.

Ludmilla Herzenstein

(*6. April 1906 in Sankt Petersburg; †4. August 1994 in Berlin) war eine deutsche Architektin, Stadtplanerin und Kinderbuchautorin russischer Herkunft.

Sie war eine bedeutende Architektin der Nachkriegszeit in Ost-Berlin. Geboren in St. Petersburg und aufgewachsen in Berlin, studierte sie von 1926 bis 1933 Architektur an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg. Bereits während des Studiums sammelte sie praktische Erfahrung, unter anderem als Bauleiterin in der Wohnsiedlung „Onkel Toms Hütte“ in Zehlendorf. Sie arbeitete mit dem berühmten Bauhaus-Architekten, Bruno Taut zusammen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss sie sich dem ebenfalls berühmten Planungskollektiv um Hans Scharoun an, dessen Hauptaufgabe es war, aus den Trümmern ein „Neues Berlin“ zu schaffen. Größtes Werk Herzenstein (in Zusammenarbeit mit Architekten Hans Scharoun, Karl Brockschmidt und Helmut Riedel) sind zwei Laubenganghäuser an der heutigen Karl-Marx-Allee, ehemals Stalinallee, die 1949–1950 im Geist des Modernismus der 1920er Jahre errichtet wurden. Diese fünfgeschossigen Zeilenbauten zeichnen sich durch klare Linien aus, funktionale Gestaltung und innovative Laubengangkonzepte, die eine effiziente Raumnutzung sowie eine helle und einladende Wohnatmosphäre schufen. Sie sollten als bezahlbare Wohnstätten für die Arbeiterklasse dienen und hielten dabei die staatlichen Kostenvorgaben ein.

Ihre moderne Ausrichtung erregte jedoch den Unwillen des damaligen DDR-Staatschefs Walter Ulbricht, der in radikaler Weise gegen die vermeintlich „kosmopolitischen Phantasien“ der Architekten wetterte. Im Rahmen des III. Parteitags der SED nach dem Richtfest im Juli 1950 wurden Herzensteins Gebäude als Symbol einer modernen Bauweise kritisiert – ein Vorwurf, der eine deutliche baupolitische Kehrtwende in der DDR einleitete. Besonders markant sind die charakteristischen rosa Fassaden der Laubenganghäuser, die heute fast vollständig von schnell wachsenden Pappeln verdeckt werden.

Trotz dieser Rückschläge blieb Herzenstein in der Stadtplanung aktiv. Sie entwickelte kostengünstige Konzepte zur Altbausanierung, die später als Modell für die Stadterneuerung in Ost-Berlin dienten. Bis zu ihrem Ruhestand 1971 leitete sie stadtplanerische Projekte in Weißensee, darunter die Gestaltung öffentlicher Grünflächen und das Milchhäuschen am Weißen See. Ihre Laubenganghäuser stehen heute unter Denkmalschutz und wurden 1997/98 saniert.

Ewa Maria Slaska kam 1985 nach Berlin. Damals waren es noch zwei Städte, zwei Staaten und zwei politische Systeme. Sie ließ sich in Kreuzberg nieder.

Anna Krenz kam 2003, und es war bereits eine Stadt, ein Bundesland und dasselbe politische System. Sie ließ sich in Friedrichshain nieder.

Sie haben sich in verschiedenen Bereichen engagiert – Ewa Maria Slaska in der Literatur, der Flüchtlingsbetreuung sowie der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Anna Krenz in der bildenden Kunst, in Galeriearbeit und politischen Aktivismus. Vor ein paar Jahren haben sie dann gemeinsam folgende Themen aufgegriffen: Frauen und die Möglichkeiten, an sie zu erinnern. Sie haben mehrere gemeinsame Projekte zu diesem Thema gemacht – von großen und wichtigen – wie die Ausstellung Freiheit Gleichheit Solidarność im Humboldt Forum, bis hin zu kleinen. Zwei davon sind echte Schwesterprojekte:

2023 Quest for Women* Kreuzberg

2025 Quest for Women* Friedrichshain

Es sind keine großen Projekte in großen und wichtigen Institutionen, es sind kleine Stadtspiele, aber für Slaska und Krenz sind sie vom Wert, weil sie hervorheben, was ihnen wichtig ist: Erinnern an Frauen und an das, was sie getan haben, wie sie waren, was sie dachten, wofür sie gekämpft haben. Das Gedenken an sie ist auch wichtig, damit zeitgenössische, nachfolgende Generationen in Berlin diese als Vorbilder betrachten.

Vielleicht wurde dies am besten von einer der Heldinnen unseres aktuellen Spiels,

Annemirl Bauer, ausgedrückt:

„Frauen, wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie vorgestern“.

Denn ja, es geschehen sehr wichtige Dinge in der Welt, es finden schreckliche und ungerechte Kriege statt, die Gletscher schmelzen, die Wälder brennen, Tiere sterben unwiederbringlich aus. Diese Probleme müssen angegangen werden, aber wir werden nie alles angehen können. Aktivisten haben es einmal treffend formuliert.

Think global, act local. Global denken, lokal handeln.

Wir laden Sie zum Quest for Women* Friedrichshain ein.

Ewa Maria Slaska

Ein Projekt von Ewa Maria Slaska (Biografien und Texte) und Anna Krenz (Kunst und Grafik)

Fotos von © Katarzyna Mazur:

Unterstützende Personen und Organisationen:

Projekt gefördert durch Förderung Kultureller Projekte des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg

Unterstützt mit Mitteln des Projektfonds Kultur am 1. Mai